[독서노트] 그림자를 잃어버린 백성들의 운명은..., 김영하 <검은 꽃>

김영하 책은 당분간 쉬어야지 생각했던 것이 엊그제인데, 또 장편을 하나 읽어버렸다. 김영하의 장편은 대학시절 <나는 나를 파괴할 권리가 있다>, <퀴즈쇼> 정도를 읽은 기억이 있는데 이상하게 그 이후로는 제목만 보고 골랐던 김영하의 소설들이 죄다 단편집들이어서, 이번에 읽은 <검은 꽃>은 김영하의 장편으로는 세번째 소설이 되겠다.

<검은 꽃>에 관심을 갖게 된 계기라면 바로 얼마전 읽은 김영하의 에세이 <여행의 이유>에서 이 책이 자주 언급되었기 때문일 것이다.

소설 <검은 꽃>은 조선 말, 열심히 일하면 큰 돈을 벌 수 있다는 브로커의 말에 속아 지구 반대편 멕시코까지 떠밀려 가, 멕시코의 에네켄 농장에서 부조리한 조건으로 노동을 강요 받았던, 말 그대로 4년간의 노예계약을 맺게 되었던 조선인 1033명의 이야기로, 역사적 사실을 바탕으로 한 소설이다.

삶의 터전을 떠나 멕시코까지 흘러간 이들의 대이동을 여행이라고 볼 수는 없지만 (역사적으로는 이민이라고 표현하고 있기는 하다), 이런 저런 이유로 김영하의 최근 에세이 <여행의 이유>에서 아주 여러번 언급되고 있다.

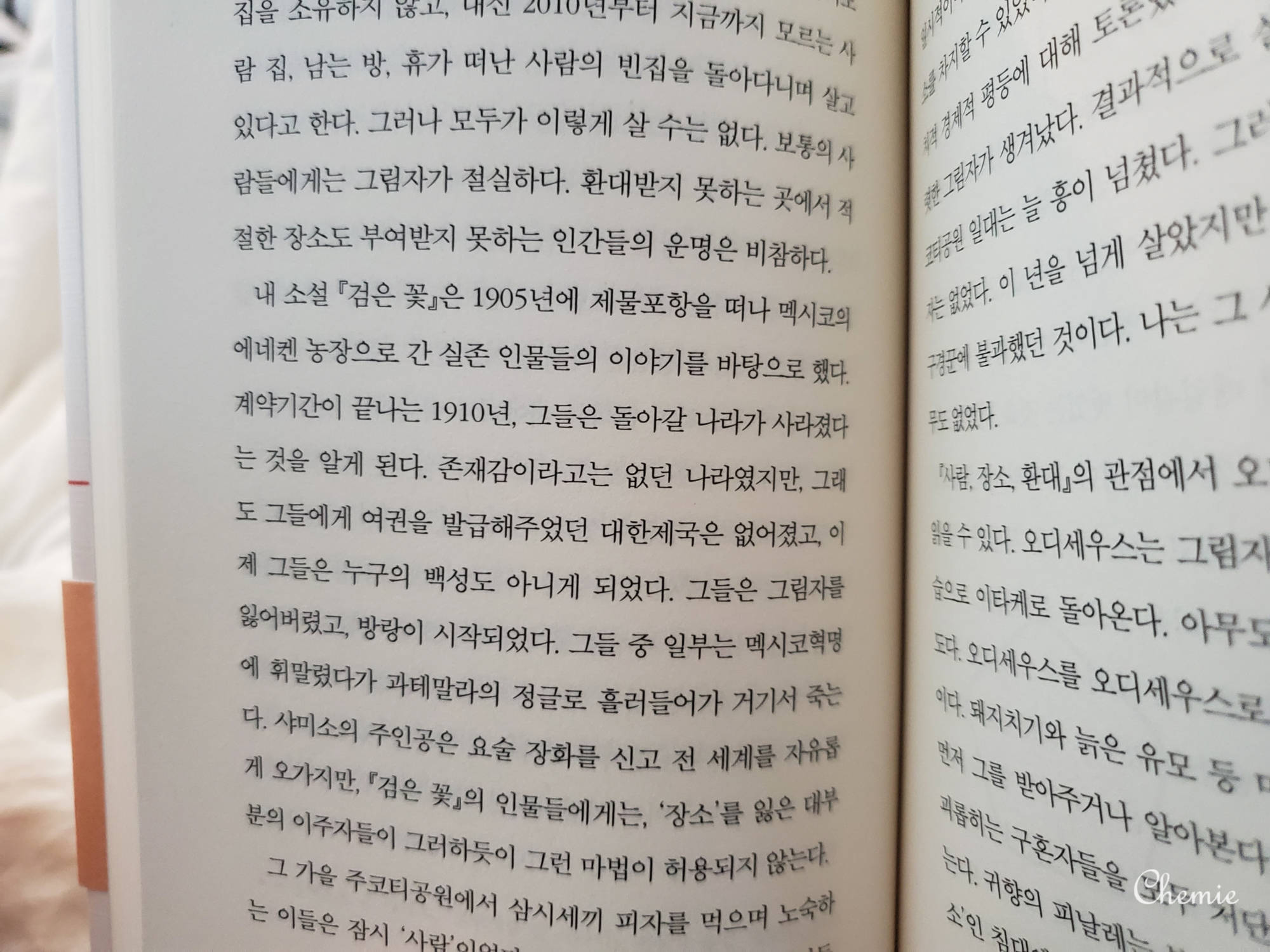

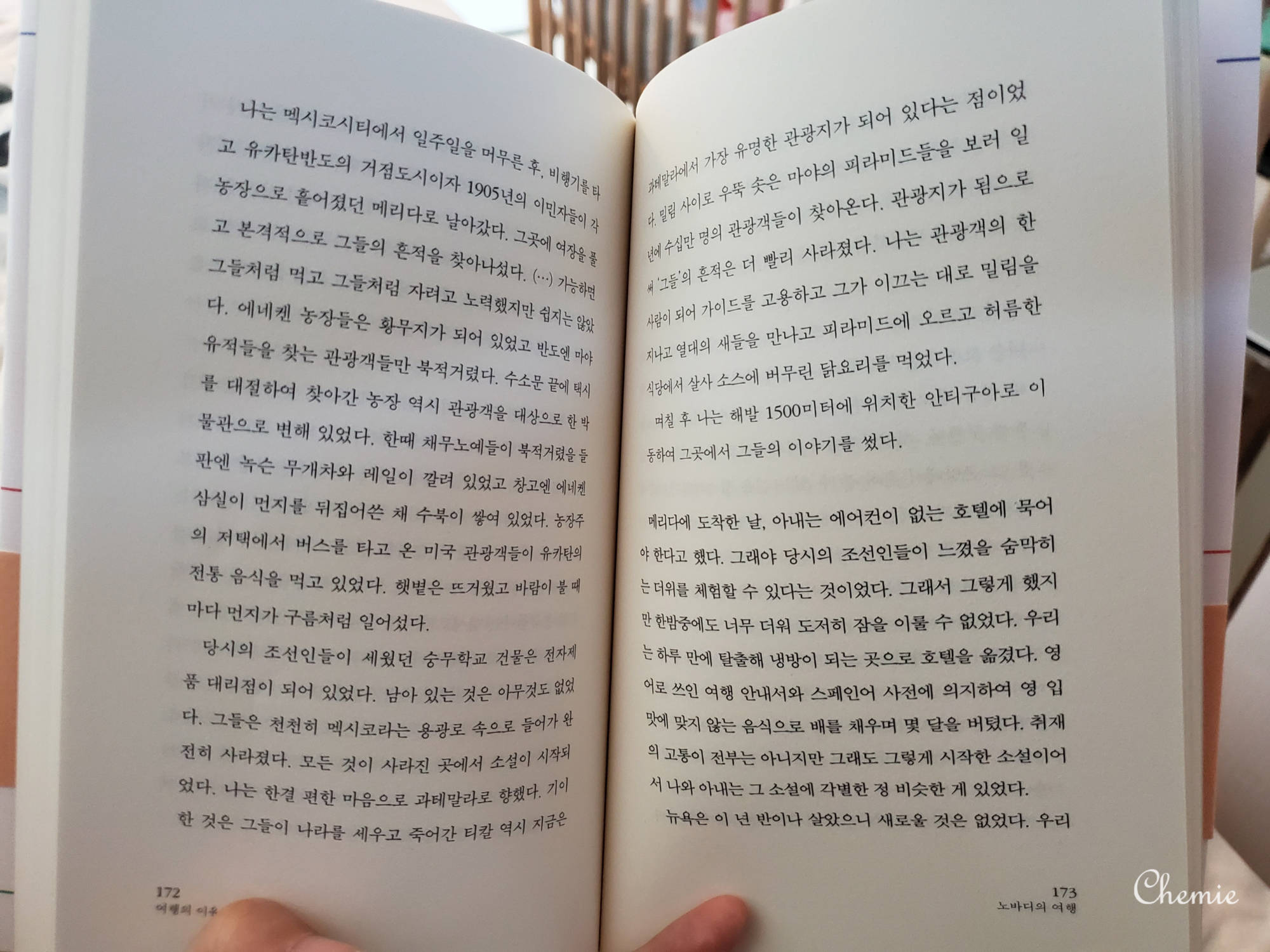

<여행의 이유>에서 소설 <검은 꽃>이 언급된 부분을 찍어보았다. <여행의 이유>에서도 언급되어 있지만, 그냥도 비극적인 이 사람들의 운명을 더욱 더 비극적으로 만드는 것은, 그들이 노예 계약에 묶여 4년간 강제 노동을 하고 있는 동안 그들이 멕시코로 떠날 수 있도록 여권을 발급해 주었던 대한제국이 사라져버렸다는 데에 있다.

#00

저기, 나는 안 돌아가려네. 모두가 눈을 크게 뜨고 쳐다보았다. 배에 올라탄 이래로 그같은 말을 듣기는 처음이었다. 그까짓 나라, 해준 것이 무엇이 있다고 돌아가겠는가. 어려서는 굶기고 철드니 때리고 살 만하니 내치지 않았나. 위로는 되놈에, 로스케 등쌀에, 아래로는 왜놈들 군홧발에 이리 맞고 저리 굽신, 제 나라 백성들한텐 동지섣달 찬서리마냥 모질고 남의 나라 군대엔 오뉴월 개처럼 비실비실, 밸도 없고 줏대도 없는 그놈의 나라엔, 나는 결코 안 돌아가려네. 주리지만 않으면 어떻게든 여기에서 버텨보려네. 땅도 사고, 그는 침인지 눈물인지를 꿀꺽 목구멍으로 넘기곤 말을 이었다, 물론 장가도 가야지. 새끼도 낳고.

이름마저 낯선, 지구 반대편의 머나먼 나라까지 돈을 벌기 위해 떠났던 사람들의 사연이야 모두가 기구할 것이고, 그들의 나라 조선에서의 삶이 행복하기만 했을리 없지만, 그나마 그런 나라였더라도 사라져버려 나라 없는 백성이 되어 버리고 말았다는 사실을 알았을 때, 그들은 어떤 마음이었을까. 마치 그림자를 잃어버린 것과 같다는 작가의 말이 꼭 맞는 것 같다. 존재를 의식하거나 부러 확인해 보지 않지만, 늘 자연스레 존재하는 것. 단단한 땅에 발 붙이고 살아갈 수 있도록 해 주는 것. 그것이 사라지고 말았을 때, 그들은 어쩌면 구름이 되어버린 기분이었을지 모른다.

돌아갈 곳을 잃은 그들은 계속하여 노동하거나, 또 다른 직업을 찾아 생계를 꾸려나가거나, 다른 나라의 혁명에 휘말려 어느 정글까지 흘러들어가 죽어버리기도 한다. 그들 중 일부가 버려진 땅인 듯한 정글 어느 곳에서 신대한이라는 새로운 나라를 세우기도 했다는 이야기는 또 흥미로움과 동시에 비극적이었다.

결말부터 이야기했지만, 소설은 조선에서 다양한 계급의 사람들이 역시나 다양한 이유로 멕시코로 향하는 배에 오르게 된 사연부터 시작된다. 이름도 없는 그냥 사람부터 시작해서, 도둑놈, 신부, 무당, 그리고 왕의 피를 이어 받은 사람들까지. 멕시코로 향하는 배 안에서 그 길고 긴 시간 동안, 시작이 어찌되었든 간에 그들은 모두 같은 냄새를 풍기는 어느 이민자가 되어버리지만.

#01

하늘과 땅, 그 사이를 강산이라 부르던 사람들이었다. 강과 산이 없는 세상을 그들은 상상하지 못했다. 그러나 유카탄엔 그 두가지가 모두 없었다.

그리하여 도착한 멕시코의 유카탄이라는 곳은 그 동안엔 상상할 수 조차 없었던 그런 종류의 곳이었다. 그렇지만 그 안에도 사랑이 싹트기도 하고, 배신과 음모도 있고, 모두 나름의 방식으로 새로운 삶에 적응해 나간다. 어디서나 돋보이는 한국인의 끈질긴 생명력을 이곳에서 역시 확인할 수 있다.

제목이 왜 '검은 꽃' 인지가 궁금했는데, 이 세상에 존재하지 않으며, 동시에 세상의 모든 꽃을 섞어야 나오는 색이 검은 색이기도 하다, 그런 의미에서 '검은 꽃'이 정체성의 상실이 될 수 있다고 생각했다는 작가의 어느 인터뷰 글을 찾아 볼 수 있었다. 그렇게 본다면 각기 다른 조선인들이 멕시코로 향하는 배에 올라 서서히 서로와 섞이어가며 한 사람의 이민자가 되었다가, 결국엔 나라를 잃고 새로운 나라에서 뿌리를 내리고 살아가게 된 그들 모두가 각자 검은 꽃으로 상징될 수 있을 것 같다.

내용은 시작부터 일관적으로 비극적인데 그러한 이야기를 아주 건조한 문체로 담담하게 서술하고 있다. 멕시코의 에네켄 농장이 마치 이랬을까 싶을만큼 건조한 작가의 서술도 한 몫을 했겠지만, 많이 아픈 이야기라 그런지, 여운이 오래가는 소설이었다.

글에 남긴 여러분의 의견은 개 입니다.